認知症って、アルツハイマーってなんだろう?

もと先生がわかりやすく解説!

「認知症」とは?

脳は記憶をしたり、言葉を話したり、判断したりするために重要な器官です。もしも何かの原因で、脳の神経細胞が壊れると、私たちはこのような精神活動ができなくなります。そして障害の程度が、自立して日常生活を送ることができなくなるくらい重くなった状態を「認知症」といいます。認知症とは、年をとることにより低下する精神活動の範囲を超えて異常に低下する「状態」を現す言葉で、特定の病気を指す言葉ではありません。認知症を引き起こす原因となる病気には、アルツハイマー病、血管性認知症、外傷による脳損傷、脳腫瘍など、いろいろなものがあります。

認知症はどうやって診断するの?

認知症の診断は、まず認知症かどうかを診断するところから始めます。そして認知症と診断されたら、症状と神経画像検査の結果などから総合的に考えて認知症の原因の病気を診断します。

認知症という状態かどうか診断する

認知機能検査と呼ばれる検査で、正常に記憶できるか、言葉を話せるか、言葉を理解できるか、図形を模写できるか、暗算ができるかなどを調べます。簡易認知機能検査としては ミニメンタル検査や長谷川式検査が有名です。また、日常生活に問題がないかどうかを、家族や患者さんのことをよく知っている人に尋ねます。

「いつ頃からですか?」「変わったことはないですか?」

医師は患者さんとその家族から、最初の症状が何であったか、それはいつ頃気付いたか、その後症状はどのように変化したか、日常生活を送る上で支障が出ていないかなどを詳細に聞きます。患者さんが感じている症状と家族の感じている症状とが異なることもありますが、この相違も重要な所見です。

認知症の原因の病気を診断する

上記のような診察や検査の結果、認知症と診断されると、次はその原因の病気が何かを診断します。原因の病気によって症状が違いますから、後述するような症状があるかどうかを調べます。どんな認知機能検査のどの項目で点が取れなかったかも診断の参考になります。脳の神経細胞が壊れて起こるのが認知症ですから、どこが壊れているのかを確認しなければ認知症の診断はできません。そこで神経画像検査を行います。原因となる病気によって損傷されやすい脳の場所はほぼ決まっていますから、神経画像検査は原因疾患の診断にも有用です。主な神経画像検査 には以下の3つがあります。CT(Computed Tomography)やMRI(Magnetic Resonance Imaging)では脳の形の異常をみつけることができます。SPECT(Single Photon Emission Computed Tomography)では脳の血流や機能の障害をみつけることができます。CT、MRI、SPECTでは、仰向けに横になって 頭を装置の中に入れて検査を受けます。SPECT では注射によって特殊な薬剤を投与しますが、通常のCT、MRIでは注射の必要はありません。

認知症の症状は?

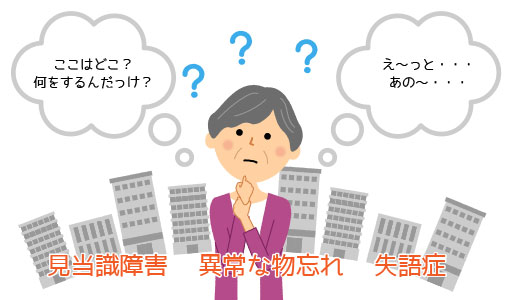

認知症の症状は、①認知機能障害、②精神症状・行動異常、③神経症状、の3つに分類できます。

認知機能障害

精神症状・行動異常

神経症状

ご家族など周りの方へ

認知症は病気です。そして、原因となっている病気によって治療法、介護法が異なります。年のせいだと考える前に専門機関を受診させてください。認知症に対しても早期診断、早期治療が重要です。

認知症と診断されたらどうやって接したらいいの?

認知症高齢者と接するときにどうすればいいのか、戸惑いを感じる人は多いことでしょう。ここでは、良く見られる事例をあげて、いろいろな接し方を紹介します。もちろん一人一人に異なった習慣や感情があるのですべてをご紹介することはできませんが、ここに介するような対応は知っておいてほしいと思います。

もっとも大事なことは、人間は認知障害という障害を抱えながらも幸福に生きられるし、また幸福に生きる権限があるという、当然の前提に立って、『その人を丸ごと受け入れて、できるだけ機嫌の良い状態を保つ』ことと、認知障害の特質(例えば忘れやすいということ)をうまく利用するということです。

アルツハイマー病型認知症とは?

それでは、具体的な診断名をあげて、詳しく説明していきましょう。

アルツハイマー病型認知症とは?

アルツハイマー病型認知症とは、脳が徐々に萎縮して、知能、身体全体の機能が衰えていく病気です。この病気は新しいことを覚えられなくなったり、昔の記憶が出てきにくくなったりすることから始まります。記憶・判断力の障害が徐々に進んで、やがて人格が失われていき、以前の人柄からは考えられないような生活になります。精神症状や異常行動・問題行動が出現する時期を経て、やがては周囲との意思の疎通も困難となり、最終的には寝たきりとなります。現在、予防あるいは治療薬の開発が世界中で懸命に行われています。

アルツハイマー病型認知症の症状は?

【前駆期】

記憶の障害がありますが、普通の老化による物忘れ症状と見分けることは難しく、後から考えると「あのときの症状は前駆期のものだった」と思えるような程度のものです。この前駆期には、アルツハイマー病型認知症とは診断できないものの、客観的にみて、その人らしさが乏しくなり複雑な作業の能力が落ちるなどの変化が認められるために、MCI(軽度認知障害 mild cognitive impairment) と診断される時期も含まれます。客観的な能力低下があるにもかかわらず本人の訴えは漠然として特定できない場合はアルツハイマー病型認知症の前駆期であることが多いとされています。患者さんの訴えは主に頭痛、めまい、易疲労感、気力低下などのいわゆる不定愁訴です。

【初期】

記憶の障害と判断力の障害が現れます。現実に即して臨機応変に柔軟な対応をすることができなくなります。約束事を忘れたり、重要な日取りを忘れたり、一度話した内容を忘れたりしますが、本人はそれをさほど苦にする様子がありません。几帳面な人は極端に几帳面に、神経質な人は極端に神経質に、短気な人は極端に短気になることもあります。つまり、もともとの性格が、判断力の低下のために極端な形で出てくるようになるのです。逆に人格の特徴が失われるように変化する場合もあります。自発性が低下して、無関心となり、視野が狭く、他者への思いやりがなくなります。このような場合、行動は場当たり的となり、一貫した行為が難しくなり、一日中何もせずに過ごすようになります。

【中期】

【後期】

さらに症状が進行するといろいろな神経症状が出現します。手先を使う細かい動作が困難になり歩行も不安定になります。姿勢が異常となり、手足をバランスよく動かすことができなくなります。けいれん発作が起こることもあります。日常生活動作、言語機能が大きく障害され、周囲との意思の疎通も困難となり、やがては寝たきりとなります。

患者さんもとてもつらい状態ですし、ご家族も対応にすごく苦慮される時期になります。具体的な内容を説明しますので理解を深めたうえで、しっかりした対処法を学びましょう。

物忘れ「ごはんはまだですか」

ポイント:話題を変え、「忘れること」を利用する

妄想「財布を盗まれた」

ポイント:同じ感情を共有して、味方になる

見当識障害「今日は何日ですか」

ポイント:同じ立場になり、不安を取り除く

人物誤認「あなたはどなたですか」

ポイント:否定をしないで、まず受け入れる

徘徊「家に帰る」「帰り道がわからなくなる」

ポイント:高齢者の安全を守るネットワークづくりを

幻覚「誰かが狙っている」

ポイント:説得よりも、まず安心感を抱かせる

人格変化「腹を立てて攻撃的になる」

ポイント:介護者が冷静になって対応する

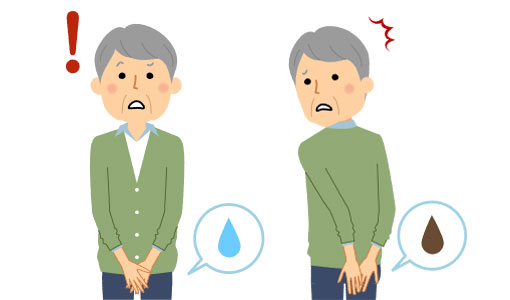

問題行動「失禁・不潔行為」

ポイント:厳しく叱責することは逆効果

問題行動「夜間せん妄」

夜起きだして、ウロウロと歩いたり、幻覚を本当のことのように思い込んでおびえたり、興奮して錯乱状態になることもあります。こうした状態は、何時間かで落ち着くといわれています。無理やり静かにさせたりしないで、しばらくは様子をみて、気がまぎれるように他の部屋に誘ったり、お茶を飲むようにしたりしてみましょう。体調が悪いときや、水分摂取が少ないときにも、こうした状態がおこることがありますので、体の健康状態をチェックしましょう。

問題行動「異食」

生ごみや、輪ゴムなど、食品でもないものを食べようとすることがあります。このような行動をとるようになったら、食べられないものを目の届かないところ、手の届かないところにしまうようにします。そして、食べ物を探すような行動をはじめたら、お菓子や果物をあげて気をそらせるようにしましょう。

問題行動「性的行動」

男性の高齢者が女性介護者にさわったり抱きつこうとすることがあります。そういうときに厳しく叱責したり鋭く拒絶すると、気が高ぶってしまうことがありますから、手を握ってあげて納得してもらったり、ちょっと大きなぬいぐるみを二人で一緒に持って気をそらしたりというふうにします。

問題行動「興奮」

頑固な人が、自分の病気が何であるか認めていないということがあります。このことを家族が言うと興奮して、家族を攻撃するとか、器物を破損するなどの症状が生じます。

アルツハイマー病型認知症の治療は?

アルツハイマー病型認知症の治療にはアセチルコリン・エステラーゼ阻害薬を用いた薬物療法が行われています。また、リハビリテーション的な意味合いで、さまざまな生活・運動療法を取り入れることも考慮すべきでしょう。興奮やせん妄などの認知症の周辺の症状が出たときには、精神の興奮を抑制する薬剤が使用されることもあります。

薬物療法

アルツハイマー病型認知症では、アセチルコリンによる神経ネットワークの連絡がうまくいかなくなっていることが、症状を引き起こす一因になっていると考えられています。このため脳内でのアセチルコリンの作用を強化するために、アセチルコリン・エステラーゼ阻害薬:ドネペジルが用いられます。また、他に神経伝達物質の作用を調節する薬剤として、塩酸メマンチンなどが用いられています。さらには、アルツハイマー病型認知症を根本的に治療するための、いくつかの方法・薬剤が現在臨床研究中で、来年か再来年に日本でも承認されることが期待されています。

生活・運動療法

アルツハイマー病型認知症でも、症状が出る直接の原因は、今まで正常に機能していた神経ネットワークがうまく働かなくなったためと考えられます。ですから脳卒中後のリハビリと同じ考え方で、できなくなったことをトレーニングすれば機能回復が見込めるはずです。現在、さまざまな生活療法や運動療法が提案されており、一定の効果を挙げることがわかってきています。

急に日常生活の様子が変わったときは?

認知症の進行に伴い脳の働きに余裕がなくなってきます。それに伴い患者さんは周囲の状況に対応できず容易に混乱をきたすようになります。このような状況で BPS-D と呼ばれる認知症の周辺症状が出現することがあります。軽度意識障害を伴うこともあり、家族の説得などでは症状の改善が難しい状態です。 寝ぼけている人に意見するのと同じで、話がつながらず家族が精神的に著しく疲弊する事態もしばしば見受けられます。アルツハイマー型認知症は急に症状が悪くなることはまずありません。冷静に対処して専門医の診察を早く受けるようにしましょう。

治療薬について日本の現状

2022年4月現在、3種類の内服薬と、1種類の貼り薬があります。内服薬のうち2種類は、貼り薬とほぼ同じ作用機序のお薬で、1種類はまた別の作用機序となっております。内服薬でも一日一回のものもあれば、2回のものもあります。また、2022年もしくは2023年に点滴のお薬が日本でも認められる予定です。代表的なアルツハイマー病型認知症のお薬4種類に加えて当院では、独自のビタミン療法や鉄剤療法、リコード法治療、脳の血流をよくするお薬、その他、脳血管性認知症との併存の患者さんには、さらに血圧、脂質異常、血糖異常、血をサラサラにするお薬なども含め多種のお薬を必要に応じて処方しています。

いろんな種類のお薬を、体調、血圧などのバイタルや血液検査、心理検査、画像検査、副作用、家族構成とその関わり方などいろんな観点から患者さんにあわせた最適なお薬を選んでおります。

まわりの人ができることは何かありますか?

認知症の症状は、初めのうちはまわりの人が対応するのにそれほど困るものではありません。また症状も徐々に進むので対処法の相談も比較的余裕をもってできます。しかし、認知症の中心的な症状とは異なる「対処に困る」ような周辺の症状は、さまざまな形で突然出てくることが多く、まわりの人、とくに介護者にとって大きな負担となります。「こんな変なこと、恥ずかしいこと」と考えずに専門医にぜひ相談してください。私たち専門医は皆さんが考えているよりもずっと多くのそういった症状を経験しています。

①患者さんの生活リズムを崩さないように、早寝早起きなど生活リズムの指導をしましょう。

②火の元の管理、服薬の管理・確認などを患者さんが気付かないうちにできる工夫をしましょう。

お薬なら、お薬カレンダーや日々の声掛け、火の元の管理ならオール電化にするなど色々工夫次第で方法はあります。お気軽にご相談ください。

③患者さんの勘違いであっても、それを強く信じている場合には,理屈で説得することはやめましょう。

理屈で説得しようとしても、残念ながら覚えていないのでうまくいきません。それどころか、『自分は何もしていないのにすぐに(息子、娘、夫、妻、義理の息子、娘など)が、怒ってくる』などと人に話して、人間関係がうまくいかなくなることが非常に多いです。できれば、「はいはい、それより、お茶にしましょう」など受け流せたらそれが一番です。それが難しい時は、お薬で調整しますので、遠慮せずご相談ください。

④まわりの人が健康な精神状態でいられるように、介護保険制度を上手に活用しましょう。

家族さんだけで抱え込むのが一番しんどくなり、うまくいかなくなります。介護に悩む一番の原因は、初めての事で知識が追い付いていない、適切な解決方法があるのに、ご存知ないことです。そんな時はぜひ、専門家に頼って下さい。家族さんと専門家みんなで考えればきっといい知恵が出ます。お気軽にご相談いただければ嬉しいです。